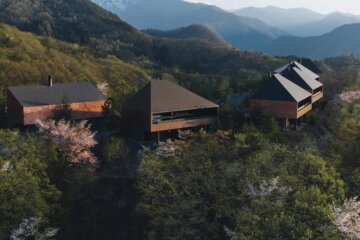

千年後も、

同じぬくもりを

時は鎌倉時代、東大寺再建のために、重源上人が建立した別所のひとつである阿弥陀寺。山口県防府市にあるこのお寺を、毎月第一日曜日になると県内外から人が訪ねる。目的は、四畳半ほどの小さな「石風呂」だ。

「東大寺の再建のため、木材を切り出す人夫さんの憩いの場として重源上人が石風呂を作られました。お風呂に入りながら念仏を唱えて心の垢を洗い流す『浴湯念仏』という教えがあります。この浴湯念仏に関連して重源上人は石風呂を大切にされていたんです。石風呂は和気あいあいとした交流の場で、今の公民館のような役目ですね。雨が降れば食べる物を持ち寄って、お風呂に入りながら食べたりする場だったそうです」と、阿弥陀寺の林寛孝住職が教えてくれた。現在の石風呂も目の前に休憩所があり、そこにある囲炉裏でお客さんが各々好きなものを焼いて食べる。おすそ分けするついでに、初対面の人とも自然と話が弾むそうだ。千年近い昔も、今と同じような光景が広がっていたのかもしれない。

石風呂を焚くのは、阿弥陀寺湯屋・石風呂保存会の清水博美さんと山縣稔さん。3週間ほど前から石風呂のスペースに薪を組んでおき、当日は朝5時から山縣さんが火を焚く。石や床がすみずみまで温まるよう、使うのはゆっくりと燃え広がる紅葉樹。長さや大きさが異なる薪を「井」の形に組み上げていく作業が一番難しいと、清水さんと山縣さんは口を揃えて言う。7時に清水さんが引き継ぐ交代制で、およそ4時間焚き続ける(ちなみに、風呂を焚くための薪は住職が集めている)。

「やっぱりお客さんが喜んで帰るのがいちばんだね。汗びっしょりな姿を見ると『ああよかったな』と思いますね」と、清水さんは言う。

運営を担う保存会にはかつて15人以上が在籍しており、石風呂を月に3日連続で焚いていた時期もあったそうだ。山縣さんと清水さんのふたりだけで切り盛りをするようなり、もう10年以上が経つ。次を継いでくれる人はまだ見つからないが、最近ではお客さんが営業前に手伝ってくれることもあるそうだ。

「何歳くらいまでできるか、自分にもわからん。やり手が見つかるまではずっとやらな」と山縣さん。唯一無二の歴史や、石風呂の中で交わされる何気ない会話の数々。次の時代に残すために何が必要だろうか。

Text by Chako Kato

Photographs by Kei Sugimoto

東大寺別院 阿弥陀寺 石風呂

- 〒747-0004 山口県防府市大字牟礼上坂本1869

- TEL : 0835-38-0839

- URL : https://yamaguchi-tourism.jp/blog/

- 料金:一般 ¥500(薪代)

営業時間: 11時〜18時 毎月第一日曜日